「宅建業の免許を持っているから、住宅ローンも大丈夫」…そんな誤解が意外と多いのが現場です。不動産会社が注意すべきもう一つの法律、それが“貸金業法”です。

この記事では、宅建業法と貸金業法の違い、それぞれの目的や規制の範囲、そして住宅ローン業務にどう関係してくるのかを整理します。

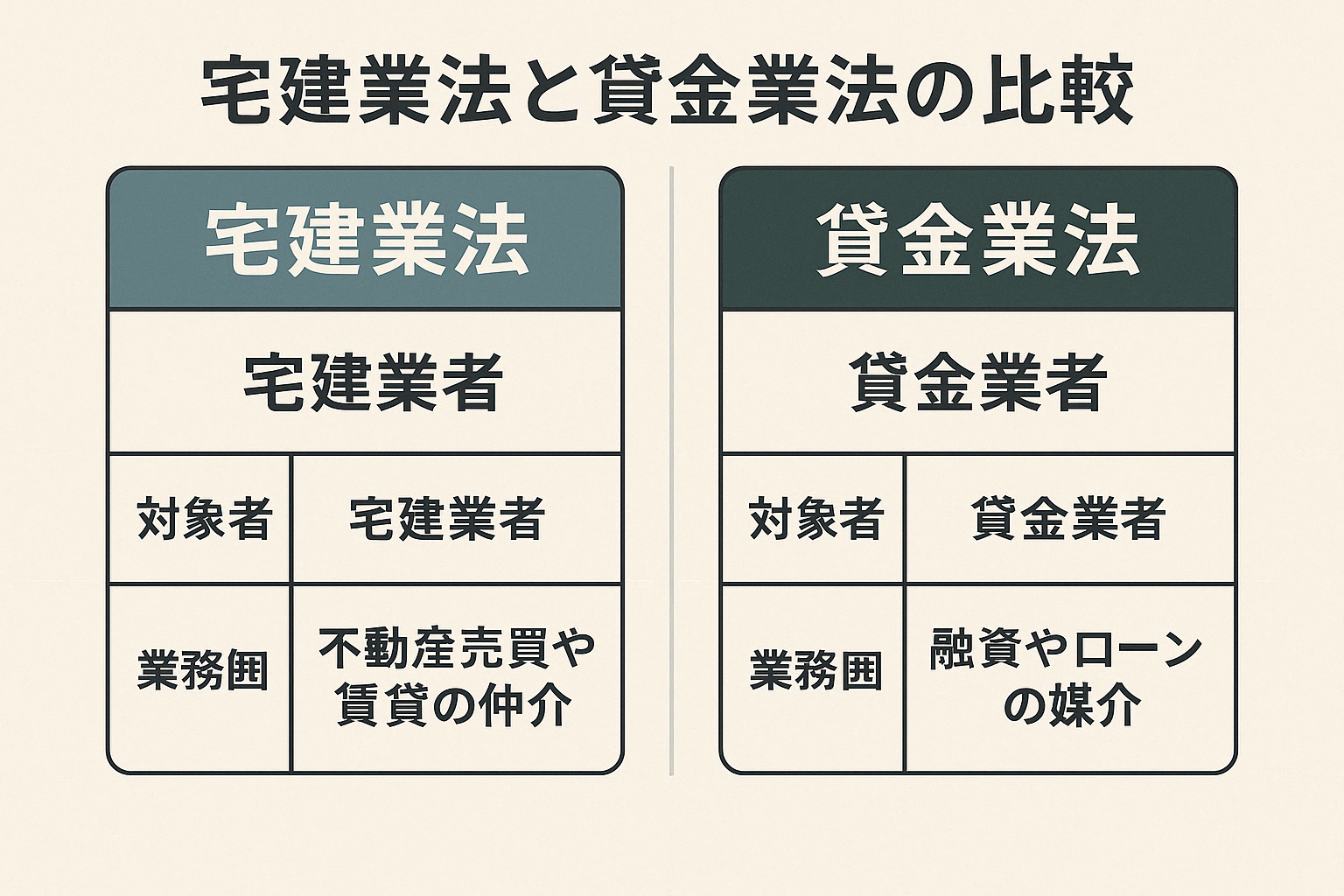

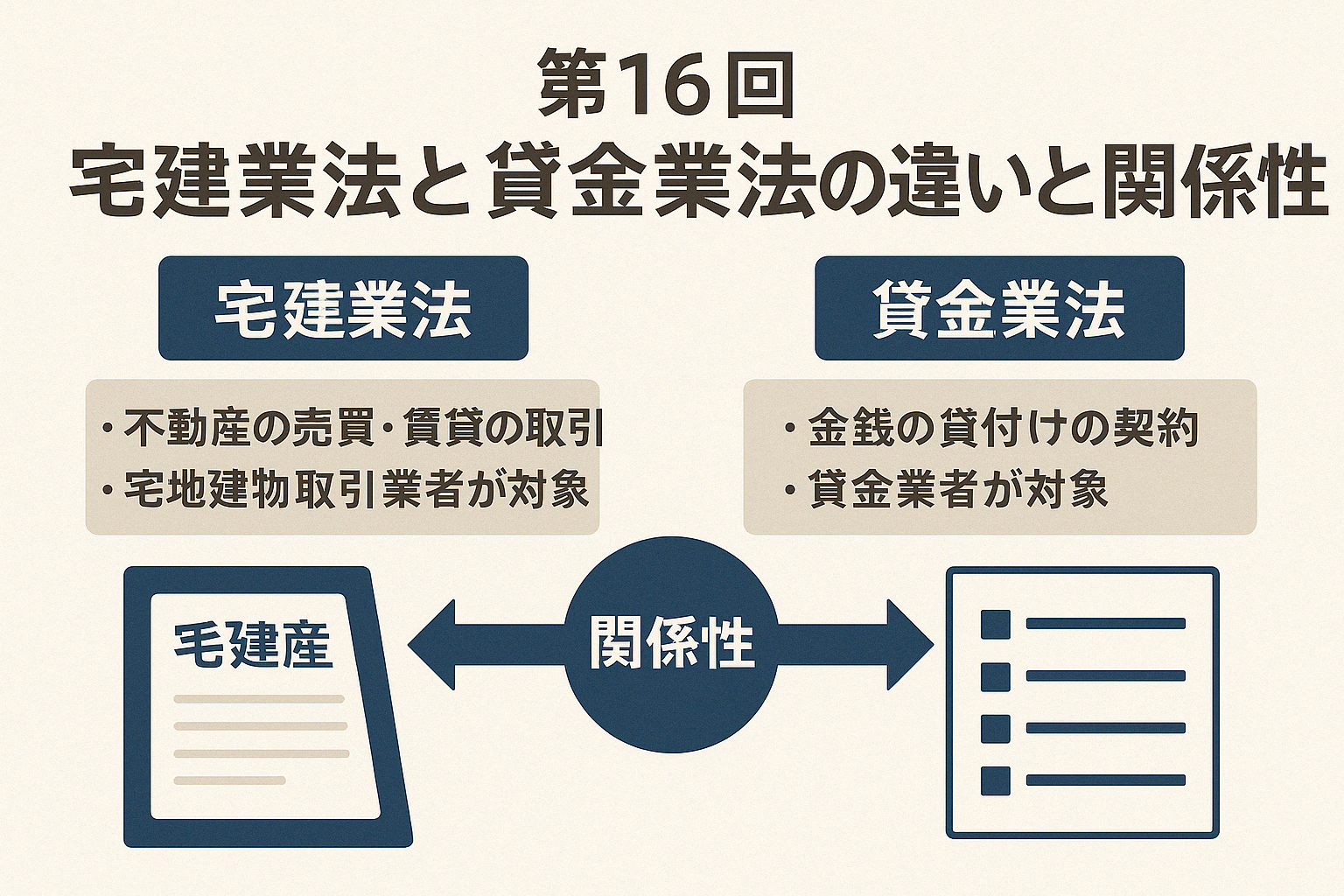

宅建業法の対象は「不動産の取引」

宅建業法は、不動産の売買・賃貸の仲介や代理を業として行う事業者に適用される法律です。

その目的は「取引の公正」と「消費者の保護」にあります。

貸金業法の対象は「お金のやりとり」

一方、貸金業法は、個人や企業に金銭の貸付を行う業者や、それを媒介・あっせんする事業者に適用されます。

住宅ローンに関わる行為(媒介・提案・手続き代行など)を“業”として行うなら、この法律の規制対象となります。

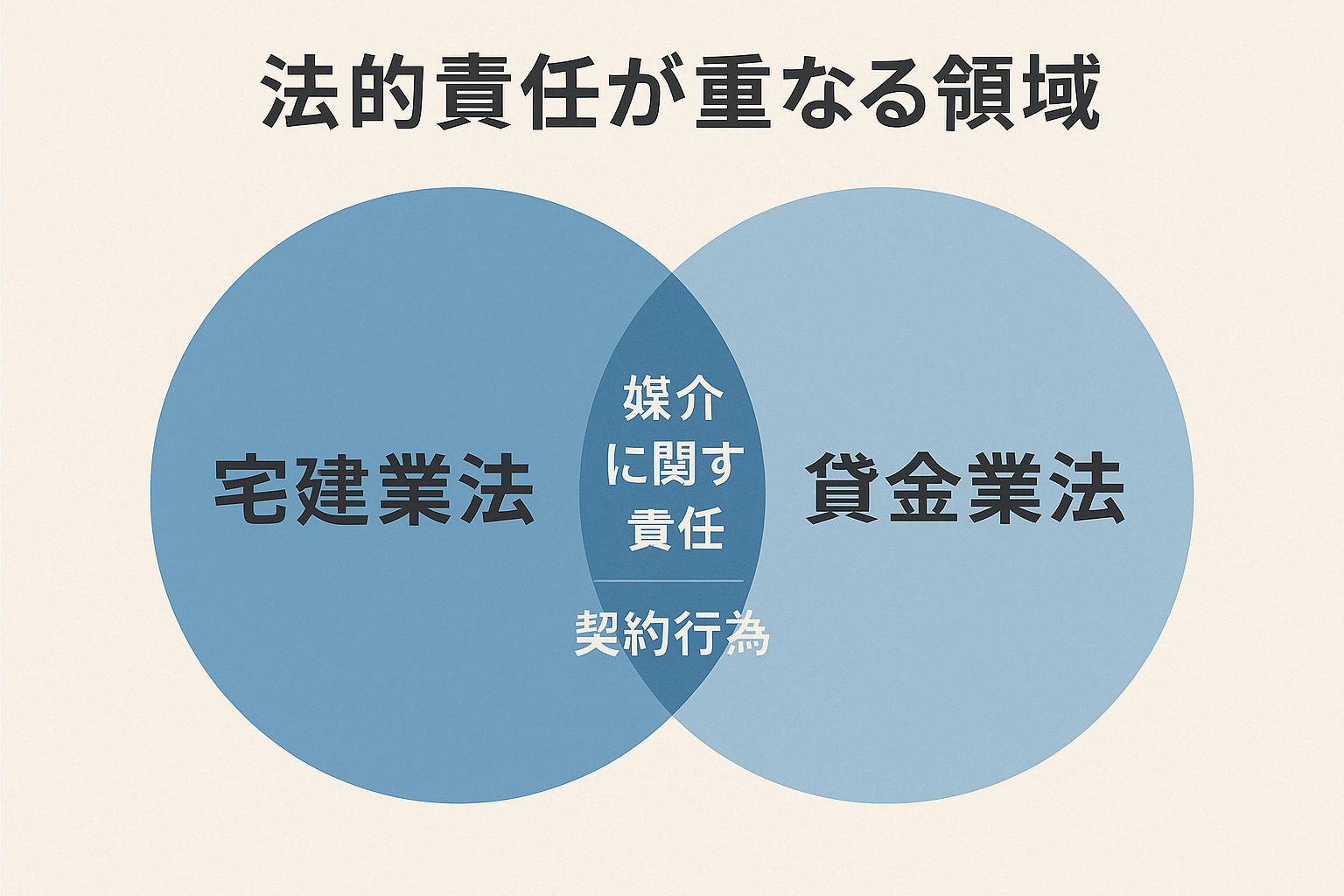

宅建業者が媒介行為を行うとなぜ問題なのか?

宅建業の免許だけでは、金融取引を仲介する権限は得られません。

そのため、住宅ローンに深く関わると、宅建業者でも「貸金業登録が必要」と判断されてしまうケースが出てきます。

まとめ:宅建業と貸金業、それぞれの守備範囲を意識する

不動産業務と金融業務は、それぞれ別の法律で厳しく規制されています。

「住宅のことは宅建士が」「ローンのことは金融の専門家が」と役割を明確に分担し、法令順守と顧客満足の両立を目指しましょう。

コメント