「媒介と紹介の違いは分かっているつもり…」という社員がいても、いざ実務となると線引きが曖昧なケースは少なくありません。法律違反を未然に防ぐためには、社内教育の仕組みが鍵となります。

この記事では、住宅ローン業務に関する社内教育で、媒介と紹介の違いを正しく理解させるための方法をご紹介します。

まずは社員に「違反リスクの重さ」を実感させる

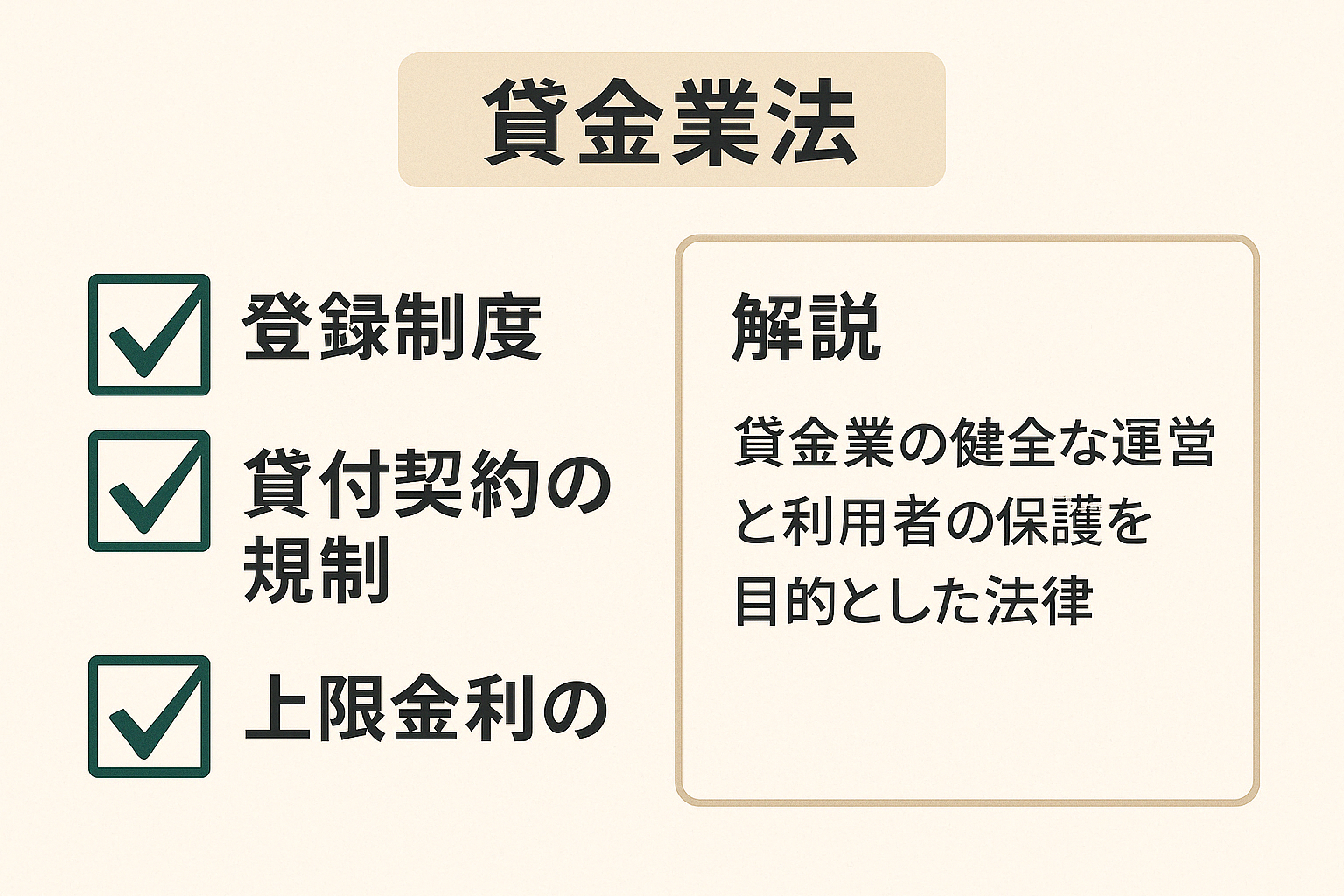

違反の罰則(懲役・罰金・行政処分)を例示することで、社員に「知らなかった」では済まされないという意識を持たせることが重要です。

具体的な違反事例を共有することで、当事者意識を持った研修になります。

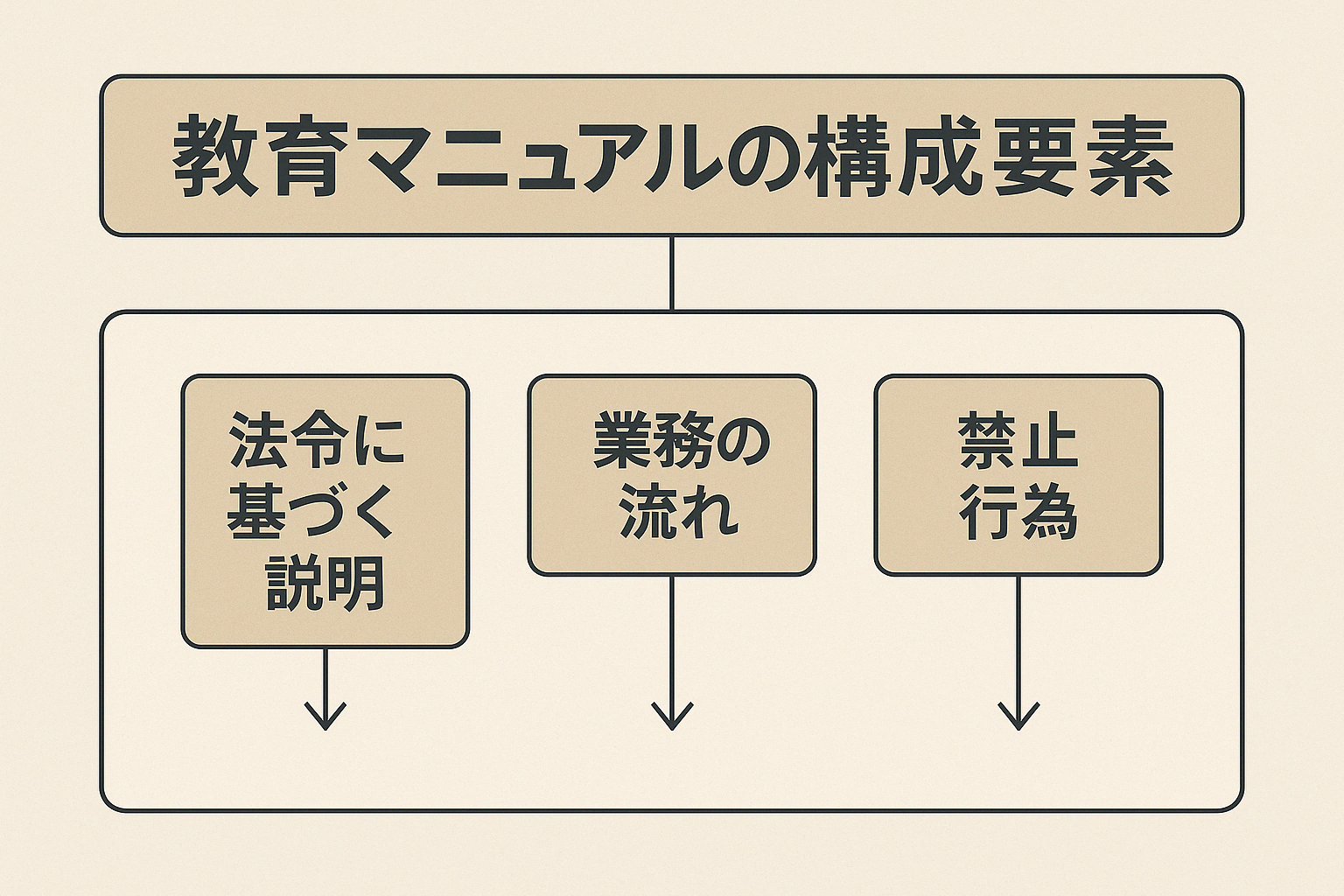

社内教育資料に入れるべき4つの要素

- 媒介と紹介の定義の違い

- 媒介にあたる具体的な行為例

- 法令違反時のリスク

- 安全な対応フローと連携先

これらを簡潔にまとめた資料を全営業に配布することが基本です。

ロールプレイ研修で実践に近づける

「この対応は媒介?紹介?」といったケーススタディを通じて、社員自身が考える時間を設けることが重要です。

ロールプレイで反復することで、自然と法令を守った対応が身につきます。

まとめ:教育こそがリスクマネジメントの第一歩

媒介行為の違反は、会社全体に大きな影響を与えるリスクです。

社内全体で正しい理解と判断ができるようにするには、継続的な教育が最も効果的な対策です。

コメント